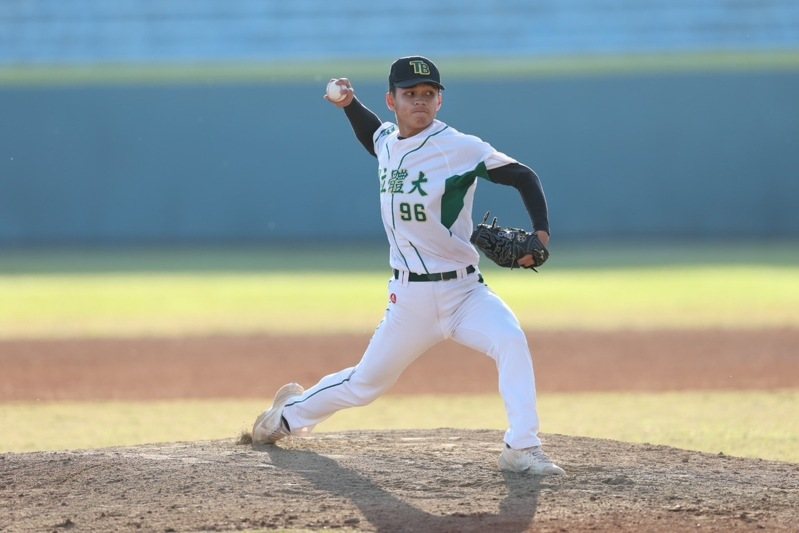

2021年選秀隊第7指名邱辰今天宣布退休,將回到高中母校任教,期待以不同方式,繼續支持棒球。

現年25歲的外野手邱辰有4季一軍出賽紀錄,但他上場機會不多,總共只出賽47場,打擊率2成87,今年季後被放在保留名單外。

邱辰發文表示,「我即將結束自己15年的球員生涯 這個決定對我來說真的很不容易。從接到不續約通知之後,一直到做決定的前一秒,將近一個月的時間裡,我都還是保持著訓練,做好繼續成為一個職業球員應該做的準備。」

邱辰透露球團有和他保持連繫,確定要簽回他,但考慮到自由球員市場及上場機會,拒絕球隊邀請,選擇更穩定的工作。

邱辰坦言這是艱難的決定,但是時候邁向下一個挑戰,「我即將退下球員身份,未來我將回到我的高中母校任教,我會以不同方式支持這項運動,希望能繼續為大家帶來正能量和感動。」

標題:中職/25歲就宣布結束棒球生涯 味全龍邱辰最終拒回簽:選擇更穩定工作

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。