記者田暐瑋/綜合報導

大陸湖南衛視跨年晚會以66組藝人的豪華陣容吸引眾多目光,然而,晚會當天卻傳出舞台故障,斷成兩截,引發熱議。晚會開始後,男星王一博的一段吊鋼絲高空演出,被發現安全扣竟然沒扣好,驚險場景嚇壞觀眾,連坐在台下的主持人何炅都擔心到哭出來。

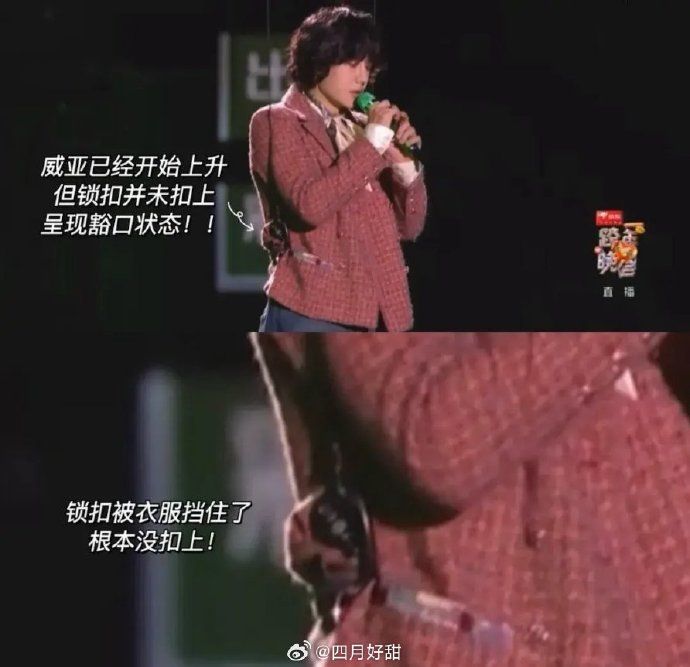

王一博在跨年晚會上開唱歌曲〈我在〉,挑戰高難度的空中芭蕾,從地面被吊到離地面約50公尺的高度(約15層樓高),並在空中完成多個動作後降落。然而,眼尖的網友從官方釋出的片段中發現,他身上的安全扣「沒扣好」,嚇得引發熱烈討論登上熱搜,不少觀眾標註湖南衛視,批評工作人員疏忽。

由於動作太過驚險,有觀眾拍到坐在台下欣賞演出的主持人何炅見到此畫面露出擔心表情,最後成功後才如釋重負地落下眼淚。除了安全扣沒扣好外,在晚會開始前有觀眾拍到舞台斷裂成兩截的畫面,雖然官方迅速回應僅是「小故障」並已修復,但許多人仍對晚會的安全性感到擔憂,所幸最後全員演出順利落幕。

標題:王一博跨年吊飛15層樓高「安全扣竟沒扣」! 主持人台下目睹嚇哭

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。