記者陳芊秀/綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎等人在警方、法院人員陪同下,針對前員工蘿拉(林沛蓁)登門強制執行,而網紅聖結石(曾聖傑)被質疑是蘿拉房東,1日深夜發聲,證實蘿拉依合約在使用他旗下的工作室。他2日表示如果得知AB合約,絕不會同意讓對方繼續住工作室。

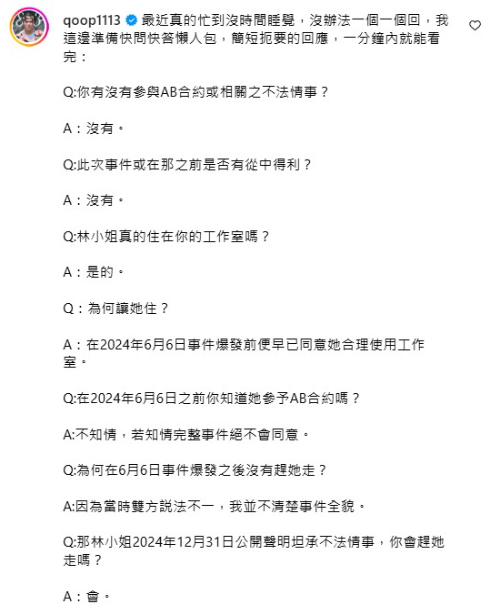

聖結石自備快問快答懶人包,一一回應外界疑慮。他強調「沒有」參與AB合約或相關不法情事。他在2024年6月6日AB合約事件爆發前,就已經同意讓蘿拉使用工作室,強調「若知情完整事件絕不會同意」。而他因為當時雙方説法不一,也不清楚事件全貌,因此讓蘿拉繼續住沒有趕走對方。

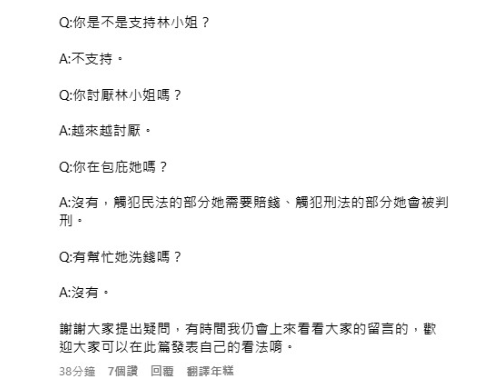

此外,聖結石表示如果蘿拉2024年12月31日公開聲明坦承不法情事,便會趕對方離開,再次強調不支持,且越來越討厭女方,更否認包庇蘿拉,「觸犯民法的部分她需要賠錢、觸犯刑法的部分她會被判刑」,也否認幫忙洗錢。

然而聖結石被發現PO文時間已經是2025年元旦,有關蘿拉如果2024年12月31日公開聲明坦承不法情事,就會趕走對方一事,就無法成立,對此他回答「那⋯⋯過半個小時後再來看」。面對網友表示蘿拉已經承認AB合約,聖結石則持續強調「她什麼時候公開承認的?」、「她坦承在案跟她自己發聲明在案你覺得差別在哪裡」,並說要進行協商了。

標題:聖結石認「越來越討厭蘿拉」 親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。