最近我發現,過了五十歲,穿衣搭配這事變得特別重要。

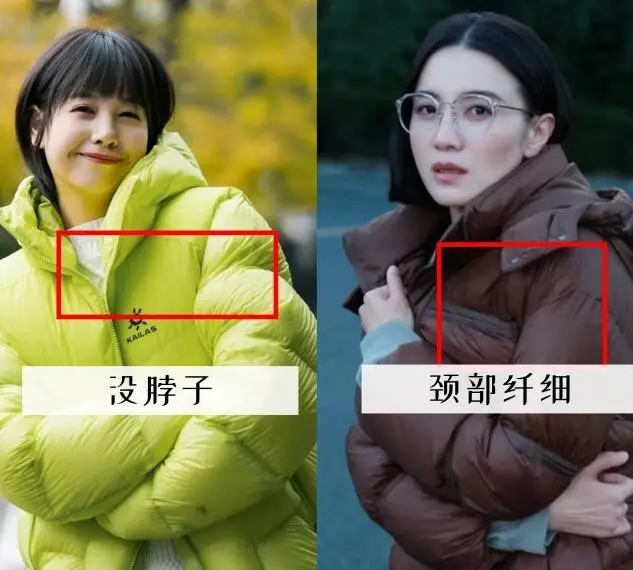

尤其是羽絨服,一不小心就穿出“村花”感,簡直讓人崩潰。

今天咱們得聊聊,咋給五十歲以上的姐姐們挑羽絨服,既能顯瘦又得體。

拼色羽絨服絕對是雷區。

這堆花裏胡哨的混色設計,往身上一套,簡直像把顏料盤給甩了,怎么看都顯得有點土氣。

再加上豔麗的顏色,搭配起來簡直是個災難。

相比之下,純色羽絨服就友好多了。

基礎款,簡約大氣,多大年紀都能駕馭,不容易出錯。

亮面羽絨服也別碰。

展開全文

你以爲它時尚,其實穿在身上才知道效果如何。

五十歲後,微胖界的女神們不妨多穿穿純棉羽絨服,那啞光質感,一穿就能秒變瘦美人。

被子羽絨服厚重顯矮,中長款或者短款更顯身材。

很多人冬天喜歡穿長款羽絨服,覺得保暖又省事。

但長款羽絨服穿起來有些厚重感,破壞了身體原有的比例。

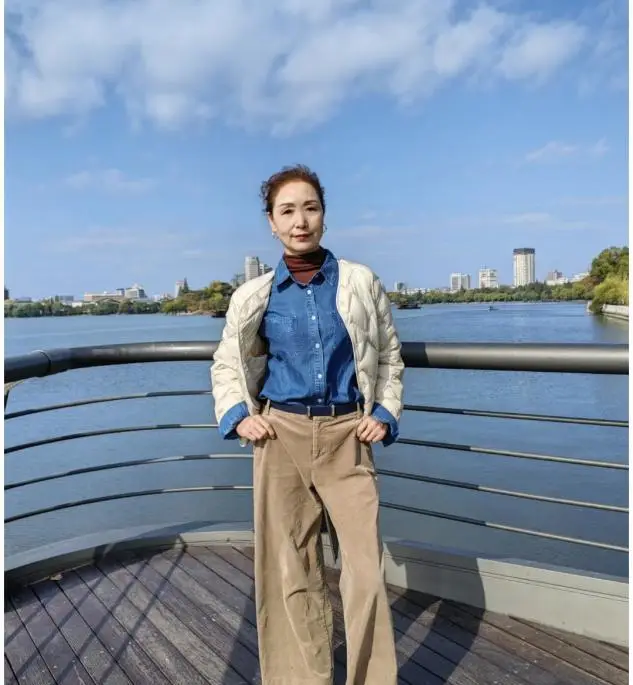

五十歲大姐們,穿個中長款或短款羽絨服正好,分割得巧妙,立馬顯得高挑又時髦。

五十歲的女人,肩背沒有以前挺拔,微微有些駝背的感覺。

齊踝的羽絨服千萬別穿,容易壓低個子,顯得臃腫厚重。

羽絨服V領款或者帶帽子的款式更搭,完美修飾臉蛋,拉長脖頸,肩部看起來更苗條了。

黑羽絨服白羽絨服,搭上同色系的褲子鞋子,從頭到腳統一色調,縱向线條顯長,整個人看起來瘦瘦的。

羽絨服疊穿可以豐富層次,顯得人超級會穿。

羽絨服單穿難顯潮味,來點小細節點綴,比如羊絨圍巾,頸部立刻變得有層次。

羽絨服搭半身裙洋氣又優雅,可別挑那沉甸甸的毛,輕盈的雪紡、緞面、棉麻更帶感,輕松減負,讓你看起來更輕松時髦。

五十歲後,姐們兒們可得悠着點,別瞎穿羽絨服,不然分分鐘土味兒十足,身材也跟着走樣兒。

網友對此也有不少看法。

這話說得挺有道理,五十歲這年紀,穿衣打扮確實得講究點,不然分分鐘變身老古董。

有些人覺得,選羽絨服不光得看樣式,還得挑材質和顏色,搭得巧了才能穿出範兒。

瞧瞧這五十歲以上的大姐們,穿衣打扮可不只是追個潮流那么簡單,還得兼顧穿得舒服,還得實用,不是嗎?

羽絨服,冬天那東西,選對了不僅能給你捂熱乎,還能讓你整個人看起來洋氣不少。

說穿了,穿衣服不光是外表的打扮,其實還藏着個人的氣質和品味。

背景信息方面,隨着生活水平的提高,人們越來越注重外在形象。

尤其是那些年過半百的姐姐們,她們更想通過衣服的搭配來展示她們的風採和韻味。

羽絨服這東西,冬天穿得對,不僅能讓你看起來精神抖擻,還能讓你顯得嫩得跟剛出道似的。

咱們聊聊,五十开外的大媽們咋穿羽絨服才能既暖和又潮?

標題:女人一旦過了50歲,不建議穿這3種羽絨服,看似時髦、實際很掉價

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。